岩手県盛岡市 盛岡劇場 上映会レポート~感動の舞台挨拶と関心の高い遠友夜学校校歌~

盛岡劇場にて映画『新渡戸の夢~学ぶことは生きる証~』の上映会を6月13(金)、14 日(土)に開催し、2 日間で、926 名もの方々にご来場いただきました。ありがとうございました。

この上映会は、3 月 6 日に発足した映画実行委員会の初会合を皮切りに、市内の有志の皆さまの協力のもとで準備が進められてきました。試写会をご覧になった方々が、「富山の配置薬」のように、鑑賞券 5 枚を入れた茶封筒を持って地域を回ってくださり、上映会の宣伝・販売活動が大きく広がっていきました。 また、IBC 岩手放送が、テレビやラジオでも繰り返し映画上映をご紹介いただき、IBC 岩手放送企画事業部の皆さんが全員で運営に携わってくださいました。実行委員会の皆様、IBC 岩手放送のスタッフの方のおかげで上映が成功しました。次は、花巻市です。花巻市長の賛同も得て、来年 1 月か 2 月に開催いたします。

今回の上映会での、舞台挨拶などをご紹介いたします。

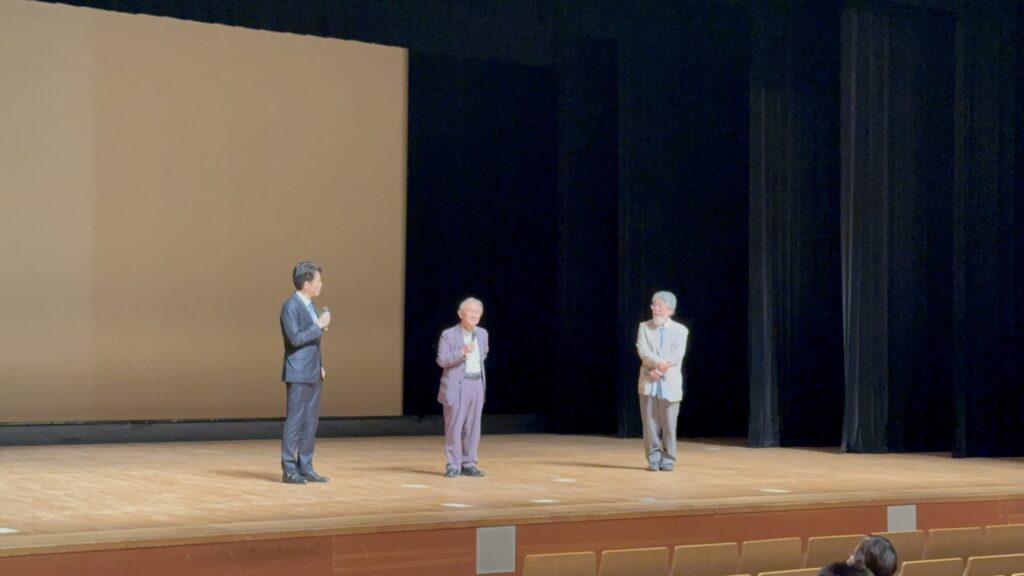

◆階猛さん 立憲民主党 衆議院議員

(国会で新渡戸の精神を語る盛岡の代議士。盛岡一校出身、東大野球部投手)

「皆さん、こんばんは。本日は東京での国会の仕事を早めに切り上げて、どうしてもこの映画が観たくて盛岡に駆けつけました。そして、観て本当によかったと感じています。新渡戸稲造といえば、盛岡市民なら誰もが知る偉人ですが、多くの方が「エリート教育に尽力した人物」という印象を持っているのではないでしょうか。彼は東京大学の教養学部(当時)の教授や東京女子大学の学長、京都大学、札幌農学校(現在の北海道大学)などで教鞭を執った経歴があるため、そう思われがちです。

しかし、実は、新渡戸先生が本当に情熱を注いでいたのは、教育の機会に恵まれない人々への学びの提供でした。そのことがこの映画を通じて強く伝わってきました。私自身、新渡戸稲造という人物に改めて惹かれ、ますます尊敬の念を抱きました。

「いくつになっても学び続けること」、そして「すべての人に学ぶ機会があること」はとても大切なことです。そしてさらに、学ぶだけでなく実行することの重要性も深く感じました。新渡戸先生が「3 つの学校を作りたい」と言ったのは、彼がアメリカに留学していた 22 歳のとき。実際に遠友夜学校を設立したのは 32 歳のときです。本当に素晴らしいことであり、同郷の人物がこうした偉業を成し遂げたことは盛岡の誇りです。最後に、遠友夜学校の校歌は本当に素晴らしい。ぜひ国会でも取り上げたいと思いました」

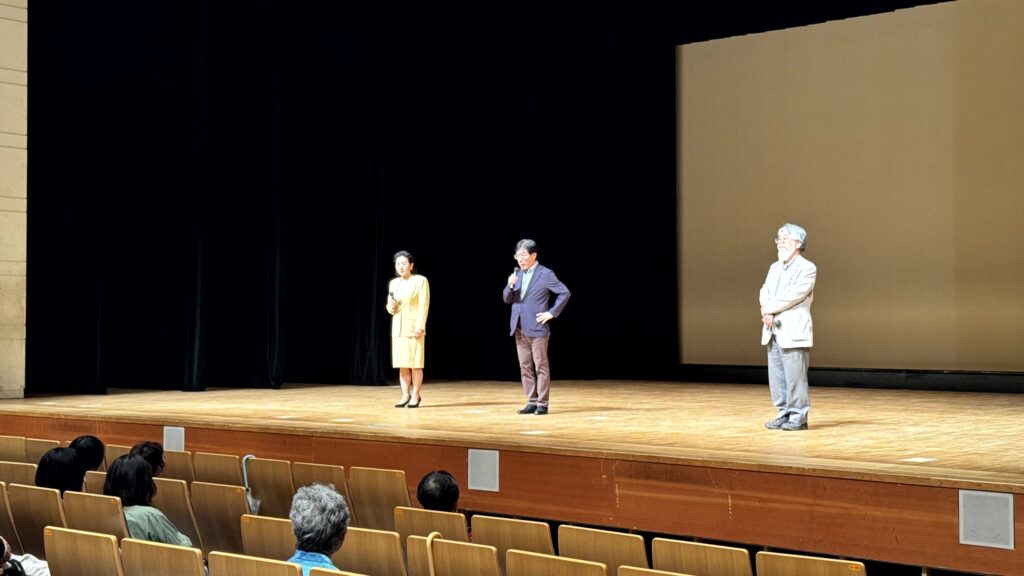

◆ 後藤百合子さん 盛岡市議会議員

(盛岡一校出身、元高校教師 、上映委員会メンバーとして全力で開催の応援をしていただきました。)

「すばらしい作品でした。新渡戸の精神を支えていたのは、プラグマティズム(実践主義)であり、それはアメリカ人であったメリー夫人の存在によって、より確かなものとなっていたのではないかと拝察いたしました。映画からは直接的には描かれていませんが、物事を根幹から築き上げる、女性ならではの深い力が、新渡戸の生き方に大きく影響を与えていたことを感じました。まさに「学問より実行」の精神に通じるものがあります」

◆ 藤井茂 さん 新渡戸基金理事長

(上映委員会メンバー、5 年に渡り映画製作を応援いただいています。)

「この映画は新渡戸の国際人、教育者としてのすべてを描いたものではないが、彼が生涯をかけて取り組んだテーマ――女性の教育、そして学ぶ機会に恵まれない人々への教育――が真摯に描かれている」と語られました。新渡戸は常に「誰かのために」生きた人だった、その精神こそ今に伝えるべきと強調されました」

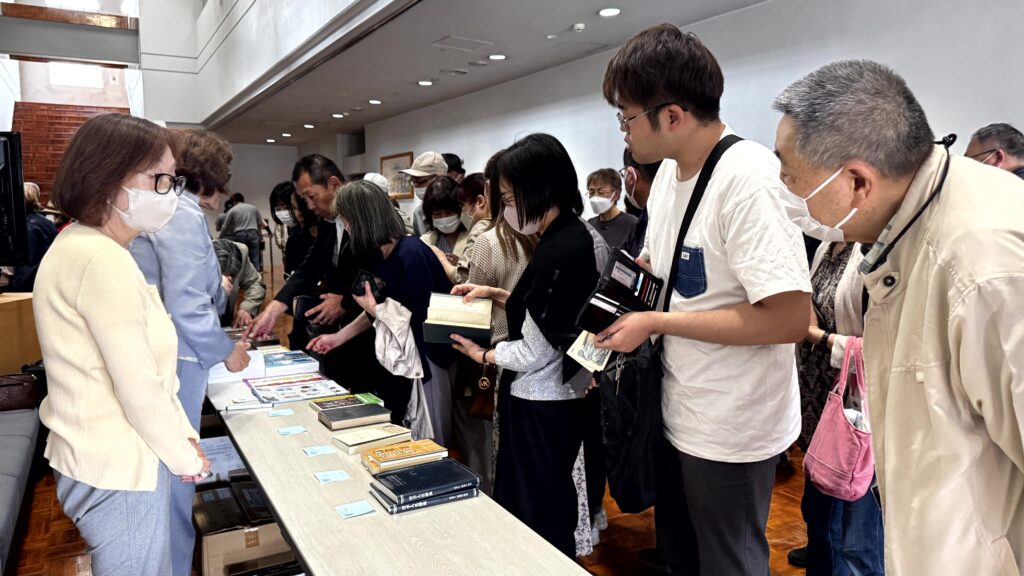

他、驚いたことがあります。21人の見知らぬお客さんが、「新渡戸の夢サウンドトラックCD」を購入されました。CDで演奏している曲は、遠友夜学校の校歌の旋律をベースに全国の友人が作曲、演奏し、合田音楽監督のプロジェクトで制作されました。

遠友夜学校の校歌は、単なる校歌ではないです。働く若者や女性、日雇い労働者が集い、学び、生きる力を得ていった遠友夜学校。校歌はその象徴であり希望でした。

校歌が、学ぶとは何か生きるとは何かを問いかけているように思います。先日、車の運転をしながら、CDを聞いているというお話も頂きました。振り返れば、映画に登場した遠友夜学校の生徒を父に持つ佐藤邦明さん、母に持つ須田力さん、そして、現代その新渡戸精神を引き継ぐ藤田正一さん、工藤慶一さんも遠友夜学校の校歌について語っています。そのシーンだけを見ても涙が落ちます。